今回は歴史マニアの奥さんの付き添い登山で大阪箕面の天上ヶ岳(500m)に登ります。

この山は日本の修験道における至高の存在である役行者の終焉の地として知られているのです。

役行者、本名役小角(えんのおづの)は奈良時代より以前の飛鳥時代の人物で、葛城山で修行し金峯山寺で蔵王権現から霊力を授かり、修験道を開いたと言われます。

その霊力は大変強く神様(一言主)をイジメたほどで、天武天皇に目をつけられて伊豆島に流されたこともあります。

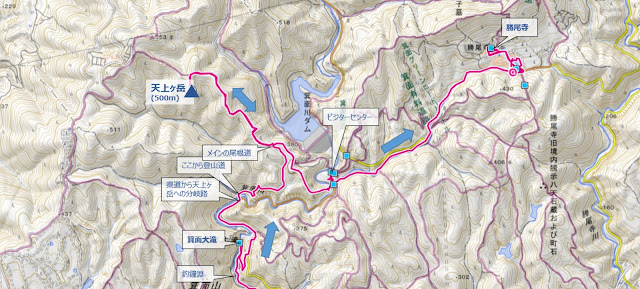

天上ヶ岳の場所ですが、箕面駅から北上し猿で有名な箕面大滝からさらに山の中に入って行ったところにあります。天上ヶ岳頂上を踏んだあとは勝尾寺に寄ってからバスで最近出来た箕面萱野駅まで行って帰りました。

下がハイキング&登山ルートです。合計距離11km、累積標高600m、約5時間のコースです。

箕面を訪ねるのは約15年振りですが、猿には全く出会いませんでした。2020年あたりから餌やりに罰金(1万円)を課すなど厳しい措置が取られ徐々に山中に追い込んでいった結果のようです。

猿がいなくなった代わり、と言っては大変失礼なのですが、外国人が多くなって驚きました。箕面の滝も日本人より多い。勝尾寺にいたっては完全に外国人狙いのテーマパークと化していました。

朝9時半に阪急箕面駅に到着。久しぶりに来て見ると宝塚駅のようにおしゃれになっています。

奥さんの希望でミスタードーナツ第一号店でドーナツを購入。1970年にダスキンが社運をかけてアメリカ本社から営業権を獲得して開店しました。

しかし奥さんを見ていると女の人のお菓子に欠ける情熱に感心させられます。

駅前の石碑に東海自然歩道の西の起点と書かれています。今回歩くコースも東海自然歩道なのですが、このコースはなんと東京八王子の高尾山までつながっています。

東海地方では中山道と東海道の間を通るコースになっています。

紅葉の天ぷらなどのお土産屋さんを抜けて舗装された気持ちのよい道を進みます。

昆虫館を過ぎると瀧安寺にたどり着きます。修験道のお寺で役行者が箕面の滝で修行して開いたお寺が元になっており、ご本尊は役行者が作成したとされる弁財天です。

行場がありましたが滝はチョロチョロとして落ちていません。

弁財天の像。池などの水辺で楽器を奏でている女性の神様です。琵琶のような楽器を右手に持っています。

控え目な役行者の石像。お供え物に「鬼ころし」があったのが面白い。

大滝の手前の谷底にある淵は釣鐘淵という名前がついています。釣鐘の形をしている淵なのかと思っていましたが、調べてみると瀧安寺に設置するはずの釣鐘を運ぶ途中に間違って落としてしまったという逸話が由来だそうです。そのせいで瀧安寺には釣鐘がないとか。

久しぶりに見た箕面大滝。滝のそばには行けないようになっています。8割は外国人。全国で色々な滝を見てきたせいか、そんなにすごい大滝でもないと思います。大滝ですでに標高200mあります。

箕面大滝から県道を箕面川沿いに登って行くと途中で箕面川を渡る林道が出てきます。ここから先は一般車両通行禁止。

すぐに登山道になります。箕面大滝では全く猿を見かけなかったので、山道に入ると大挙して現れるのでは...と思っていましたが、最後まで全く見かけませんでした。一体どうやって山中深くまで追い込んだのだろうか。

尾根道までは杉だらけの林道であまり面白くありません。

勝尾寺につながるメインの尾根道にとりつきました。ここで標高370m。五月山方面に向かって進みますが、その前にコーヒー休憩。箕面駅でかったミスドのポンデリングを食べる。このモチモチ感は米粉が入っているのではなかろうか。

尾根道を五月山方面へ登って行くと左に折れる分岐があるのでその先が天上ヶ岳。五月山への道はまだまだ遠くて池田の方へ続いています。

天上ヶ岳に到着。思っていた以上に立派な銅像と石碑が置かれています。お墓のように見える中央の石碑は役行者没1000年を記念して江戸時代元禄12年に建てられたもの(それにしては新しく見える)。

石碑には梵字(サンスクリット)語でアビラウンケンと書かれており真言密教の根幹的な言葉。

右の石碑は平成に建てられたもので、細かいのですが「昇天」ってキリスト教の言葉じゃないのか?と思って調べてみると仙人が死んだときにも使うそうです。というか、仙人が最初でキリスト教が後ですね。

役行者は飛鳥時代で仏教伝来の前なので入滅、入寂という言葉は使わなかったのでしょう。

この銅像は昭和に建てられたものですが、とても素晴らしいものです。笑っているようにも見えます。ものすごい高下駄を履いていてこんなもので山を歩けばすぐに捻挫するだろうと捻挫をした筆者はすぐに思いました。

役行者と言えば前鬼、後鬼を引き連れているのが通常ですが、昇天されたときは一人になりたかったのだろうというのは奥さんの説でした。

頂上からの景色は特にありません。

噴水、幻想的なミストと確かにエキゾチック要素で演出しています。また、境内には高音質のスピーカーが設置されており、読経の声がうるさいほど鳴り響いています。

どうやら副住職の方が大変活動的なタイプで、こういうプレゼンテーションになったようですが、東南アジアのお寺と違って日本のお寺は心を静める場所であるべきなので、筆者には相当な違和感を感じました。

勝尾寺からはシャトルバスで北大阪急行が昨年(2024年)に開業したばかりの箕面萱野駅に行き、そこから帰宅しました。

0 件のコメント :

コメントを投稿